「マイルス・デイビス」

初めて名前を知った時は有名過ぎて手ごわすぎてなるべく当たらず触らず、観衆を避けて壁づたいに歩くような感じでした。

が、オーディオ屋を20年以上やっていると、どうやったってマイルスは聞こえてくる。

避けて通れるわけがないのです。

年一度のオーディオショーでどれだけのブースで「Somethin’ Else」がかかることでしょう。

どれだけの人から「じゃあ、マイルスかなんか・・」とリクエストされることでしょう。

だからもちろん

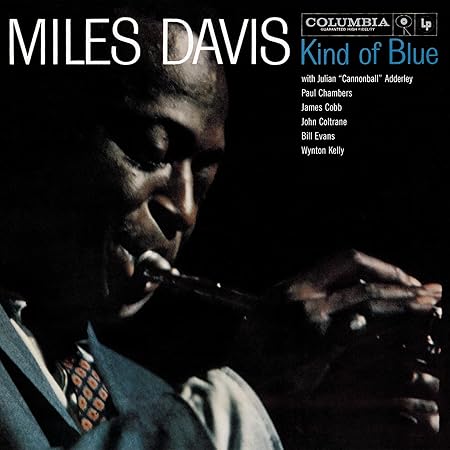

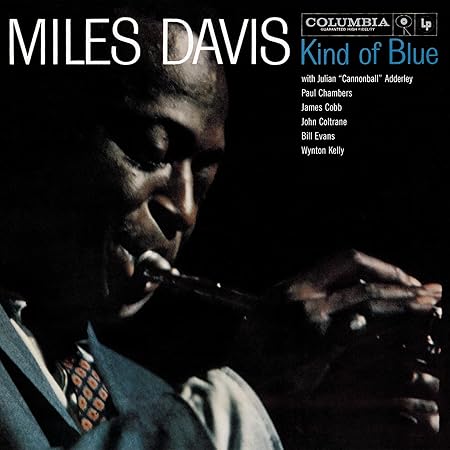

「Round Abou Midnight」でも「Cookin’」でも、「Kind of blue」でも、「bitches blue」でも、名盤と呼ばれるものは何となくは耳にしてきて、その中で「Live Around the World」と「Four And More」がなんか好きかも・・。

あと「Someday my prince will come」と。

だけど「Four and More」はマイルスというより、ドラムのトニー・ウィリアムスがいいなとかその程度でずっと流してきて、マイルスとガッチリ付き合うことはなかったのでした。

しかし、キース・ジャレットやビル・エバンスだって、同じくらい有名だけど、なんでマイルスは手ごわいのか。

管楽器だからか?いかにも男性的だからか?

おそらくきっと、そのめくるめく変わっていく音楽性だったのかもしれません。

「この人はこういう人」と、つかみ取ることができなさそう。

いつ頃からか「Kind of blue」のアルバムの最後の曲「Flamenco Sketches」を自発的にかけることが増えてきているのに気がつきました。

Podcastで取り上げることになって、改めてこのアルバムについて・・・というよりマイルスについて知ろうと思って、ドキュメンタリー映画「マイルス・デイビス クールの誕生」を観て、感激しちゃった。

すごいすごいすごいすごい。

凄い人だこの人は。

畑違いだけど、イブ・サンローランの薫りを感じ、マイケル・ジャクソンを思い出し、ピカソの眼光と同じものを感じ、シナトラの苦悩を重ねました。

天才は天才の苦労があるけれど、生涯を通して天から与えられた才能を自分で最大限生かせる人がホンモノの天才なんだ。

「Kind of Blue」が、楽譜もなくコード進行もなくリハーサルもなく「スケッチだけ」で、非の打ちどころのないアルバムになっていることに驚くばかりだし、ピカソの絵は誰でも持てるわけじゃないけれど「Kind of Blue」は誰でも聴ける。

マイルスは「音を外しても、次の音でどうにかなる」みたいなことを言っています。

人生なんて完璧目指して結果踏み出せなくなることばかりですが、マイルスの音楽はまず出してみてそれをどうにかしていく。

誰かの音、そして自分の音と戦っていく、、、いや戦いじゃないな、マイルスの音楽は。

生きていく、生かしていく感じ。

そういうところに痺れまくって、今は「自叙伝」読んでいます。

が、読みながら音楽にこそ真実があるんだよな、と頭のどこかでは思ってる。

「So What」で、エバンスのピアノとポール・チェンバースのベースの序奏にジミー・コブのドラムが加わり、コルトレーンとキャノンボール・アダレイのサックスが入る。

まだこないまだこない。

・・・きた。

Let’s Goと言わんばかりのジミー・コブのドラムで、一瞬場が弾けて躍動する。

またマイルスに焦点が集まる。

「クールの誕生」だ、と思う。

とっくに誕生していたでしょうが、いつも新しい。

何度も同じところを聴いては、歌舞伎の大向うばりに「待ってました!」とマイルスのトランペットを待つ自分がいることに驚きつつ、50手前の手習いでマイルス、ちゃんとはじめました。

(竹田)