RFT L6506という、東独の名ユニットがあります。

冷戦下、ベルリンの壁でドイツが東西に分けられていた時代、東側の国営のRFTというメーカーで作られ放送局、映画館で使用されていたユニットで、想像するに、音質を目的にしたというよりは、強度とか耐久性とか、製作コストとか、そういうことに重きを置かれていたはずのもの。

それでも人の手によるもので、手掛けた人の中にセンスのいいひとがあったのか、あるいは脈々とあるヨーロッパの音楽の土壌がそうさせたのか、全くの偶然の産物なのか・・・知る由もないですが、厳しい時代の少ない娯楽でこのユニットが音を出していたのだとしたら、少し救われる気もする。

そんな知られざる名品です。

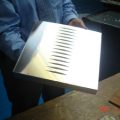

25cm×18cmのパルプコーンの楕円形フルレンジ。

エッジは、ユニットの端が谷折/山折になって強度を上げているフィックスエッジ。

バッフルにあたる面にフェルト、マグネットはチコナル。

黒っぽく見える部分はオイルが塗られてあって、強度をあげたり、動きをしなやかにするためだとか。

この1960ー80年代の間に東独のあらゆるところで使われていたものが東西統一の際に、流出し弊店でもずいぶんこのユニットを使ってスピーカーを作成しました。

1つだけ使ったものや、2つ縦に並べてコーナー型にしたもの。

それらはいずれも後面開放でしたが、その後は、Tannoy風の小ぶりなキャビネットやハーツフィールドのミニミニバージョンに入れたりしています。

オーディオショーで高級オーディオの音を浴びてきたお客様にお聞かせすると「これでいいと思える」という方も多かった・・(笑)。

お納めした方は皆さん、気に入られて・・というか、他に超えるものが中々ないと言います。

重たい低音は出ませんが、これで交響曲も聴ける。

抜けの良い低音と、ミュージシャンの声の魅力をしっかり描き分けることが、こんなに単純な造りで出来ていて、どうして今はできないんだろう。。

今日、これを愛用されている方が来店されて、同年代の西ドイツのTelefunkenを聴かれて、このスピーカーもドイツだなぁ。でもやっぱり僕はRFTが好きだなぁ。あの低音が・・。

と言われました。

そうですね、あれに勝るものはありません。

ただ・・、RFTとは全く違うけれど、この低音もきっとお好きですよ、とお聞かせしたのはLINN 119。

「これは・・・」

S/Nが良く、分解能も解像度もあるけれどそれを強調するのではない自然な鳴り方、ぶれることなく正確に前後にピストンするウーファー、それによって作られる音楽の土台、フルレンジに慣れた耳にも違和感のない上と下の繋がりの良さ・・。

MDFで出来た四角い箱の中は、特に複雑な造りになっているわけではなく、吸音材が敷き詰められたバスレフタイプ。

RFTは何にも考えずに(?)それだけ作って、LINNは経験を重ねて50年近くかかって119が出来た。

同じとは言わないまでも、そこには同様の何かがあります。

どちらも、ごくごく普通に音楽を楽しみたい人に向けた製品。

そこからは宝物にしている音楽が、それ以上の価値を持って流れます。

(竹田)