ホームページダウン中、Instagramでアップしていたブログです。

====

引き続き、サウンドクリエイトのホームページ復旧までは、今日もこちらにブログアップ。

ちなみに、ブログの記事のバックアップはきちんと取ってあるので、ちゃんとまた復旧しますので、しばしお待ちを。

機械は、インターネットは、こういうことある。

これも人生。

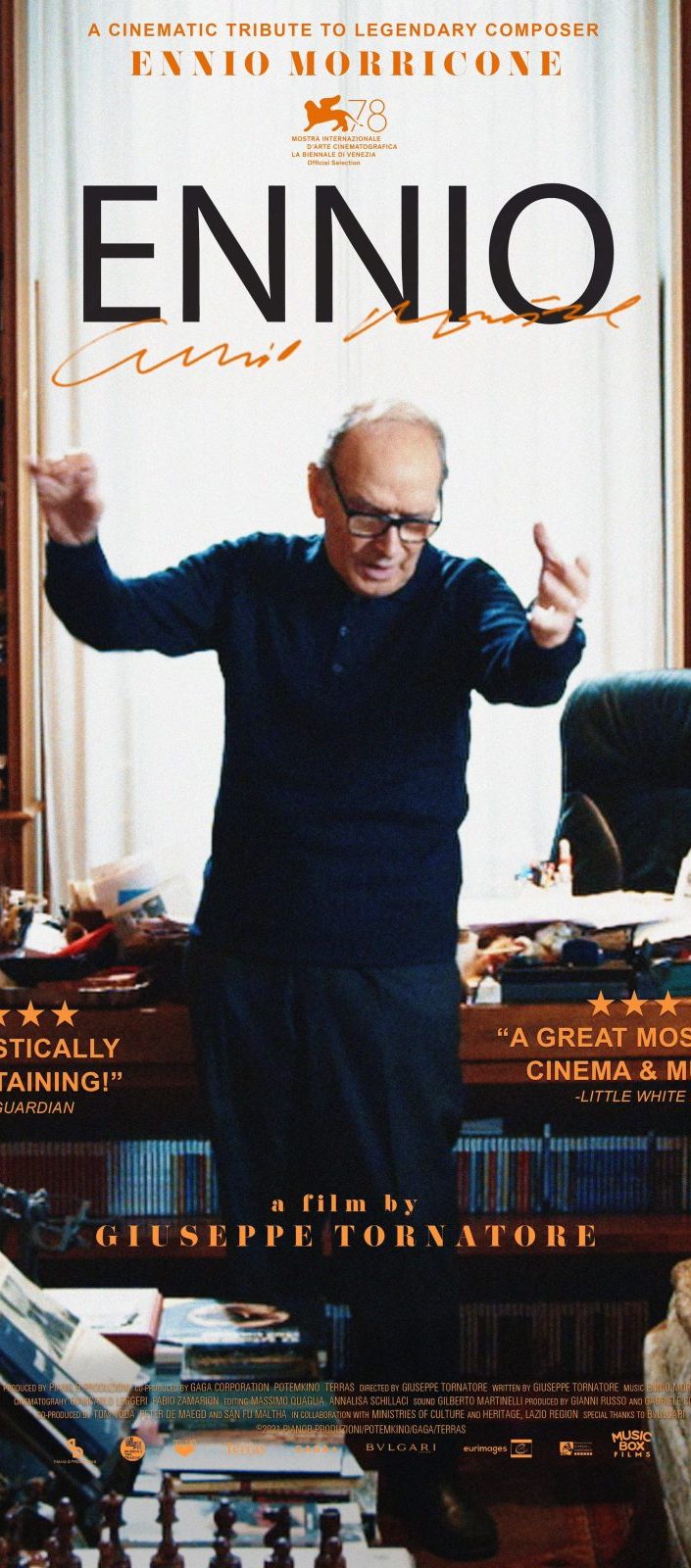

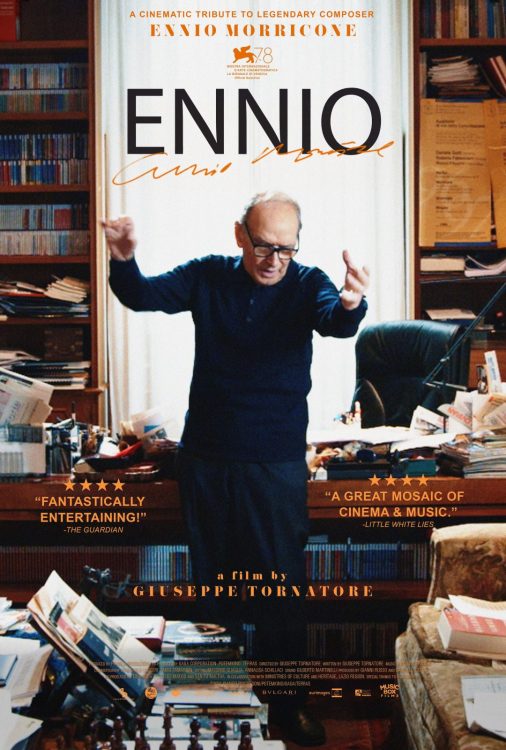

モリコーネの音楽人生を描いたドキュメンタリー映画を先日観ました。なので、今日はエンニオ・モリコーネのことを。

エンニオ・モリコーネは、ニュー・シネマ・パラダイスで初めて知った名前で、初めて「映画音楽」を意識させた人。

音楽と映画の一体感、互いに高め合う感じは、映像と音楽どちらも欠かせないものと思う。それぞれのプロフェッショナルが、本気でぶつかり合う。

仕事において相手の事情とか要望を呑み込むことはよくある。そこには予算や時間という限られた要素があるから。

その中でも、自分の譲れない部分、それはエゴではなく、独りよがりではない、一つの作品、仕事に関わる身として、最善と思われることをやるのがプロだと思う。

「この映像にはこれしかない」

作曲家の観点で、監督を納得させるのもプロの仕事であって、モリコーネの仕事というのは、作曲だけでなく、周りが考える以上のものを提案して説き伏せて、これが最良だったと思わせる、そこまでが仕事だったんだな、そこがすごいんだ。と、この映画を見て思いました。

音楽的観点から、実験的なこと、新しいことを取り入れたことも面白かったし、そうだったんだ、、みたいなこともたくさんありました。

例えば「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」。「荒野の用心棒」からタッグを組んでいたセルジオ・レオーネの映画で、彼の構想を聞いて先にテーマの音楽ができていたのだとか。

撮影中、テーマ音楽をかけて撮影したシーンもあったとか。

また、キューブリックの「時計じかけのオレンジ」の音楽を担当するかもしれなかったとか。

この「エンニオ」という映画は盛りだくさんな内容で2時間半くらいの長い映画なんだけど、それでも多分描ききれなかっただろうなと思いました。

そして、この映画は、ニューシネマパラダイスの監督のジュゼッペ・トルナトーレによるものですが、モリコーネのキャリアからすると、彼はかなり若手の映画監督だったのですね。

だからか、トルナトーレは、またものすごく謙虚に、セルジオ・レオーネやベルトリッチなど、あらゆる映画人、音楽家にインタビューしたり、モリコーネ本人の話を聞いたりして、この映画を作っている。

モリコーネの名を世界的に有名にしたのはニューシネマパラダイスなんじゃないかと思うけれど、自分の映画のことをこの映画の中では、ちょっとしか取り上げていない。

それが、「伝えていく」という仕事だなとも思う。

音楽を知る映画でもあるけれど、仕事術を知る映画でもあった。

(竹田)