水曜日のInstagramと内容がほぼ丸被りですが・・・

今度の定休日のPodcast 「大人の音楽三昧」の収録で、Ravelを取り上げます。生誕150年ですしね。

それで、ここのところずっとRavelを旅しています。

●「ボレロ」の話

・トスカニーニ事件

少し前に触れた「ラヴェル 回想のピアノ」マルグリット・ロン著の中でも触れられていますが、

トスカニーニの指揮したボレロを聴いて、テンポが速すぎるとラヴェルが怒ったという話。

演奏者に大喝采を送った聴衆は、ラヴェルがその場に居たのを見て、ラヴェルにも拍手を送ったけれど座ったまま応えなかったとか。

それで、ネットサーフィンしていたら、トスカニーニが丸切り勝手にやったわけではなさそう・・。

面白い記事がありました。<ラヴェル『ボレロ』のテンポは♩=66>

(トスカニーニがニューヨークでボレロを初演した時に持っていた楽譜のテンボが、♩=76で、その後♩=72、♩=66と、変遷しているらしい)

この記事の中に書かれていましたが、ラヴェル曰く、「自分の考える遅いテンポだと、暗く、不安を感じさせる。トスカニーニの速いテンポだとスペインのダンスになってしまう」とのこと。

「音楽」というと、パッと楽しいもの美しいものを想像してしまうけれど、ラヴェルやストラヴィンスキーが生きたこの時代の空気から、ラヴェルが表現したいものは「ダンス」ではなかったのですね。(遅いテンポだとフィギュアスケートでは踊れなさそう・・・)

チェリビダッケ指揮のボレロを聴いたところ、確かに不穏な空気漂います。その辺から何か得体の知れないものが飛び出してきそうです。

テンポでだいぶ印象が変わります。

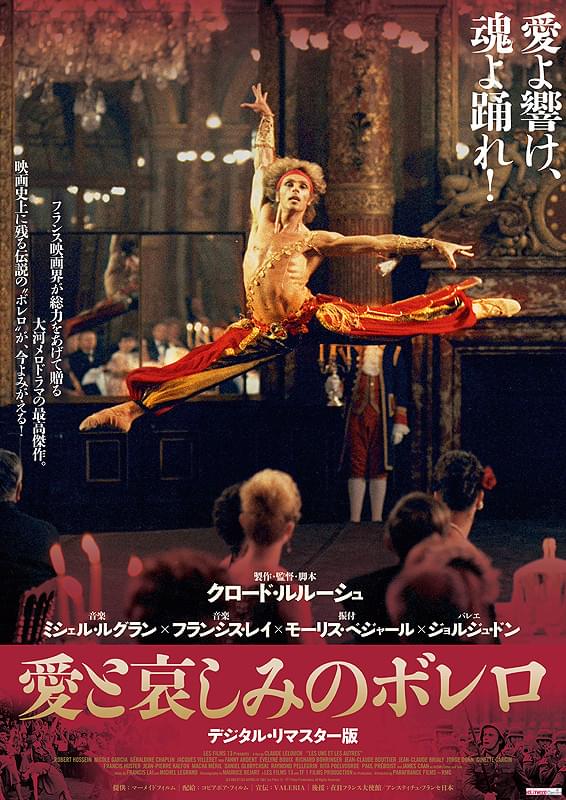

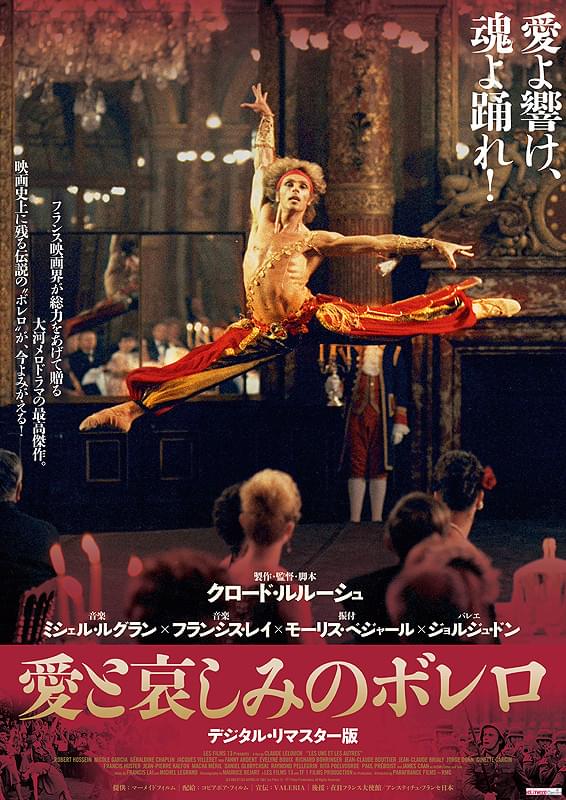

・映画「愛と悲しみのボレロ」クロード・ルルーシュ監督

3時間というなっがい映画で、登場人物も多いので何が何だか分からなくなってくるし、見終えるのに苦労でしたが・・・(あらすじを頭に入れてから見たほうがいい映画)

第二次世界大戦前後の、戦争に翻弄されながら生きていく人たちの話で、

ばらばらに進んでいくアメリカ、ロシア、フランス、ドイツの4家族、2世代の話が最後に繋がっていくという、映画としてはとても良く出来た作りなのですが、とにかく長く感じる・・というのはいいとして、

注目すべきは、冒頭と最後。

映画のジャケットにもなっているボレロの踊り、これがアルゼンチンのバレエダンサーのジョルジュ・ドンという人が踊っているのですが、そもそもこの人の代表作がモーリス・ベジャール振り付けの「ボレロ」で、それがこの映画の中で見られるのです。

冒頭と最後が繋がっていて、冒頭、踊りが始まっただけでも只者でないことがわかりますし、最後はかなり贅沢に時間をとっていますが、振り付けも踊りも凄くいい。

これだけでも見る価値あり。(サブスクには無くてTSUTAYAで借りました。が、このGW中、富山の「ほとり座」という劇場でかかっていたらしい!タイムリー)

映画でボレロのバレエが使われていることもありますが、冒頭にアメリカ人作家の言葉が提示され、映画のテーマが見えます。これが音楽のボレロとも重なるということですね。

「人生には2つか3つの物語しかない

しかしそれは何度も繰り返される

その度ごとに初めてのような残酷さで」

・占星術の話

この話は以前書いたことがあるのですが、2020年あたりから土の時代から風の時代に変わりました。

土の時代というのは1800年代から2020年までで、産業革命があったり、資本主義の世の中になって、不動産とか、形あるものを意味した時代。

風の時代は、情報とか繋がりとか自由。ここから200年続くそうです。

2020年あたりから切り替わったとありますが、確かにこの5年、映画や音楽のサブスクリプション化など「モノを持たない」ことが進みました。世の中的にもさまざまなことがこの5年、引いて見ると10年で随分変わっていますよね。

いつの日からが同じテーマをずっとかかり始め、クレッシェンドしていって、ジャン!と終わって時代が完全に変わった!という感じ。

ボレロの話ばかりになり、この辺で一旦切り上げますが、ラヴェルの音楽には他の曲をきいていても「テンポ」「リズム」が重要な気がします。ボレロはその真骨頂のような・・・。

同時代に生きたストラヴィンスキーが、ラヴェルのことを「スイスの時計職人」(※)と言ったそうですが、確かにそれぞれの音楽のテンポとかリズムとかが重要な気がします。

※ ラヴェルのお父さんがスイスの出身で、精緻な書法の音楽だからだとか

ラヴェル、、、時代がそんなに下っていないので、調べると色々出てきて面白いです。

以前書いたこれとかも。<2つの才能>

(竹田)