「啓蒙」と調べると、「人々に新しい知識を与え、教え導くこと」とあります。

何言い出したの、急に?

・・・

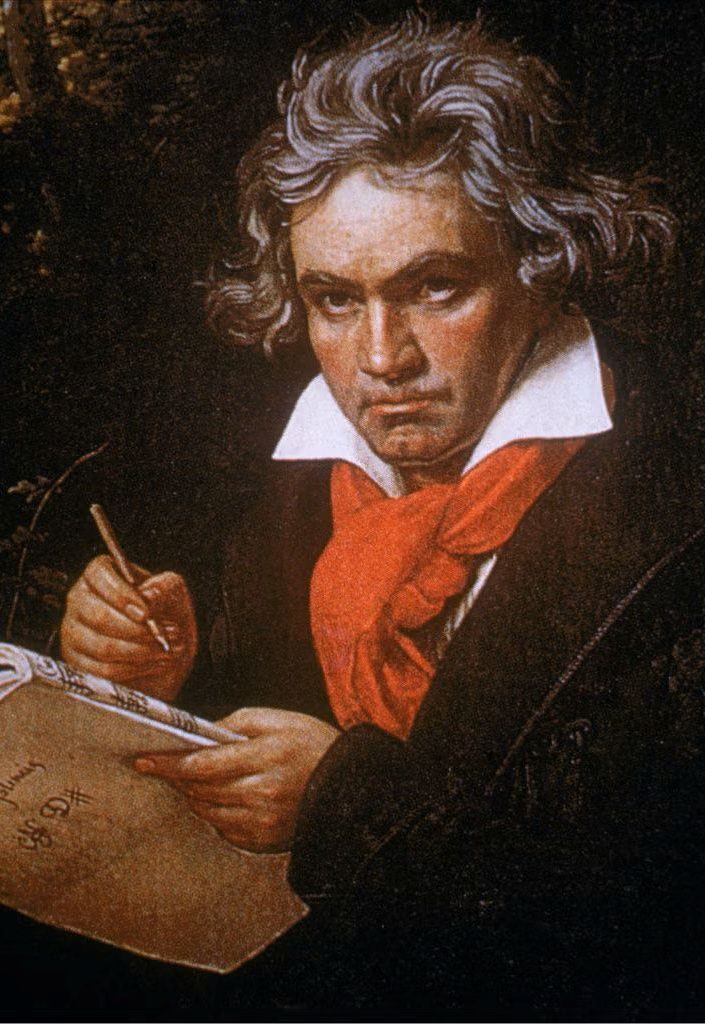

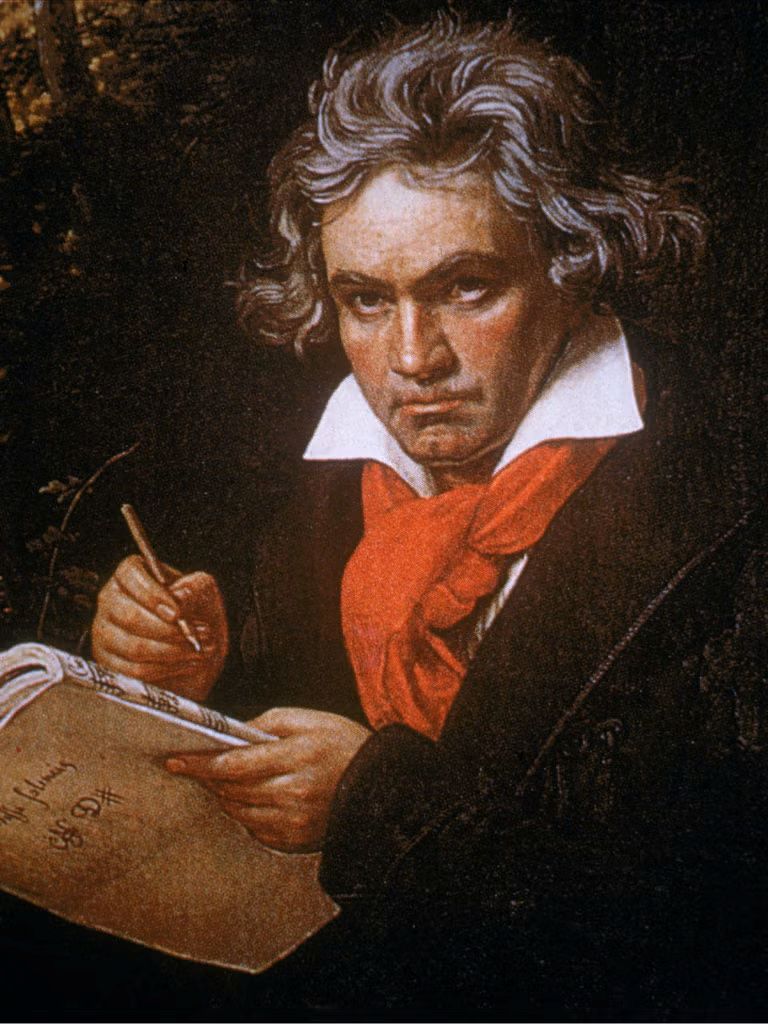

いえ、「ベートーヴェン 音楽の革命はいかに成し遂げられたか」中野雄著を読んでいて。

いえ、「ベートーヴェン 音楽の革命はいかに成し遂げられたか」中野雄著を読んでいて。

ベートーヴェンの音楽って、一般的に知られていることとして「市民の音楽」という感覚がありますよね。

雑な言い方ですが、それまでのモーツァルト、バッハ、ハイドンは、宮廷音楽家・・貴族のためのものだったのが、ベートーヴェンでガラッと変わった。

これはひとつに時代性があることは間違いなく、文中にも大きな要素として3つ挙げられています。

フランス革命、産業革命肌感覚としてありますが、「啓蒙主義の普及とドイツで起こった文学革命運動」。

「啓蒙主義」は、なんとなくわかっているつもりですが、今一度立ち止まって見ると「理性による思考の普遍性と不変性を主張する思想」(Wikipedia)とある。

当時の階級制度とか、教会の支配とか、市民や農民はじゅっぱひとからげみたいに扱われてきたであろう、そういうずっと脈々と続いてきた慣習がこのあたりでガラガラガラと崩れていった時代。「啓蒙主義」の普及は、科学や医学の進歩とか、産業や経済とか、その進歩と共にあったと思うし、外堀からいろんなことがわかっていって、必然的に起こった主義で、今のこの現代に繋がっていく思想なんだと思いますが、天変地異くらい世の中が変わった、それこそ現代のインターネットの普及と同じようなものの気がする。インターネットによってもっと細分化されていったと思うけれど。

その時代背景の中のベートーヴェンで、いわばその時代だからこそ生まれた音楽。

(またベートーヴェンて自分のマーケティングがすごい上手。)

私はベートーヴェンの交響曲は、なんだか血流が良くなるというか、抑えるところ抑えて抑えてぶわーっと盛り上がったり花開いたりするので、じっとしていられないんです。

ウォーキングなんかしながら聴いていると歩く速度が上がるし、なんでもできそうな気持になる。

演奏会で聴いたり店のオーディオで聴くと気分が上がりますが、自宅だと出番が少ない。

(先日ちょっと食べ過ぎ飲み過ぎて帰ってきてかけてみたら、酔いが回って気持ち悪くなっちゃった。)

交響曲に限った話ですが・・・。

ところでこの「啓蒙」という言葉、ヨーロッパの言葉の語源は「光」なのだそうです。

ドイツ語「Erleuchtung」

フランス語「illumination」

イタリア語「illuminazione」

英語「enlightment」

ドイツ語「licht」

フランス語「lumière」

イタリア語「luce」

英語「light」

光を当てる、照らす。

日本語で「啓蒙」と言われるとなんとなく、誰かカリスマか、教祖様みたいなのがいて・・・なんて思ってしまいますが、ヨーロッパの古くからの慣習に光を照らして、隅々まで見えるようになった時に見る自分の顔、存在、どんな感じだったのでしょうね。

日本は自然信仰とか、多神教だから、ヨーロッパほどがっちがっちじゃない感じがするので、ベートーヴェンの音楽が当時の人にどんな風に響いたのか、とても興味があります。

そして、その後200年以上経った島国でこんなにベートーヴェンを聴かれる不思議にも。

(竹田)