夏休みいただいておりました。

映画「国宝」をやっと観にゆきました。

劇中の歌舞伎シーン「曽根崎心中」、吉沢亮扮する喜久雄扮する遊女お初の台詞に心動かされたときに、その感動が、映画音楽や、カメラワークによるものなのか、歌舞伎役者じゃない役者がここまで仕上げてきたことに対してか、吉沢亮が喜久雄扮するお初になっていたからなのか、そういうことが頭によぎってしまう自分が憎らしく感じました。もっと素直に感動できないものかね、と。

でも、オーディオはそれ以上に残酷で、世紀の名演がオーディオの進化でより生々しく聴くことができて、現代に活躍する演奏家と昔の名演奏を比べられたりすることがある。

心は何で動くのかということは時々持ち上がる題材。そこに答えはないでしょうが、何かの前置きなく本当に良いものに動く柔軟な感性でいたいものよ。

国宝観た以外は、ずっと家にいました。友人が訪ねてきたり、そのために半期の大掃除したり、それ以外はひたすら予定をいれずに、本と音楽とやりたかったことに塗れてました。

家にいたので結構オーディオで聴き、スピーカーの位置なんかも変えてみた。この2ヶ月はちょっと忙しくて、ちょっとBGMだったので、少し手を入れたら良くなってくれて、いい時間でした。

今日のミュージックInstagramに載せましたが、少し説明を加えます。

1. シナトラ Just one of those things

コール・ポーターの曲。日本語で、「よくあることの一つ」

これについてブログ書こうと思ったら3年前に書いてた。。書いたことを何にも覚えていなかったので自分で書いたことを途中まで読んで似たような人がいるなぁと思ってたら自分だった。こわ。

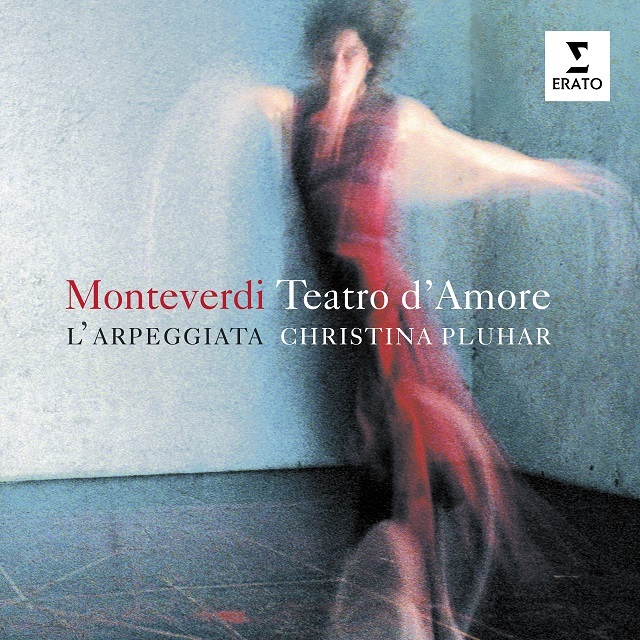

2. 学生時代からの友達が遊びに来て、飲み食いしながら一緒にブルーノートで聴いたあれこれを聴いていたら、聴いてみたいのがある。と彼女がかけたこの一枚。えー!わたしも好きコレ!好きなものが一緒だっただけで盛り上がる我々。

フィリップ・ジャルスキーのアルバム。

私2と3曲目が好きなんだよね、えー私も!でまた盛り上がる女子会。

これなんていうんだっけ、米良美一の、、カウンターテナー!記憶装置の悪くなった頭から絞り出せてまた喜ぶ我々。

これは、とても涼しげで、あと、クラシックとかバロックとか難しいこと考えずに気持ちいいねと言えるアルバムなんです。音もいいしね。

吉田秀和の「永遠の故郷–真昼」を久しぶりに手に取ってゆっくり読んでいました。その中で触れられた歌曲の多くはマーラーのもの。

マーラーの交響曲は荘厳だったり難解だったり、スケールの大きなものが多いですが一方で素敵な歌曲がたくさんあります。

でも日本語じゃないから、なんとなく言葉の意味がわからないと全部一緒に聞こえていたのですが、ちょっと説明を加えてもらって好きな曲が1つ見つかるだけで、山登りの途中で見つけた野の花のようにとても大切なものになります。

最初に読んだときは今みたいにサブスクを誰しも聴く感じではなかったような。

今回しみじみ聴きながら読んだら、発見もいろいろありました。

1つには「少年の魔法の角笛」の歌曲集の中から「ラインの歌」。これが、ちょっと働く女の人の歌の感じがあって。もちろん現代と違って体を動かす草刈りとかしてる景色。その歌い方で、結構印象が変わるわけです。何も知らないうちは、音が良くてよく知られた名のアンネ・ゾフィー・フォン・オッターのを聴いていればいいと思っていたのですが、本を読んだらちょっと違う気がして、色々聴いていたらこのアルバムが一番ピンと来ました。

歌も歌舞伎も演劇も、ちょっとしたことで違うのは厄介なようですが、そこに美しさを見出したものは、演り手も聴きても今は出会いやすいのでいい時代だなと思います。この小説、漫画のこの役を誰にやって欲しいかというのと同じで、もっとそれが簡単に現実化する感じ。

ついでに同じ本の中で、グリーグの美しい歌曲「口の硬いうぐいす」というのがあり、いろいろ聴いていた一曲が素敵でアルバム聴いていたら、LINN Recordrのものでした。昔、録音はいいけど変わっているあるいは手強いラインアップだと思っていましたが、丁寧に聴いていくと意外といいかもしれないと、今見直しています。

ちなみに、LINN DS、DSMお使いの皆さまはLINN Recordsのインターネットラジオ聴けますから使ってくださいネ。<airable radioエアラブルラジオ>

(竹田)