最近の積ん読

恥ずかしいという言葉を知らないんじゃないかと思われそうですが、この本を買うときに一応裏返しにして(エロ本か!?)レジに出したくらいの羞恥心は持ち合わせております。

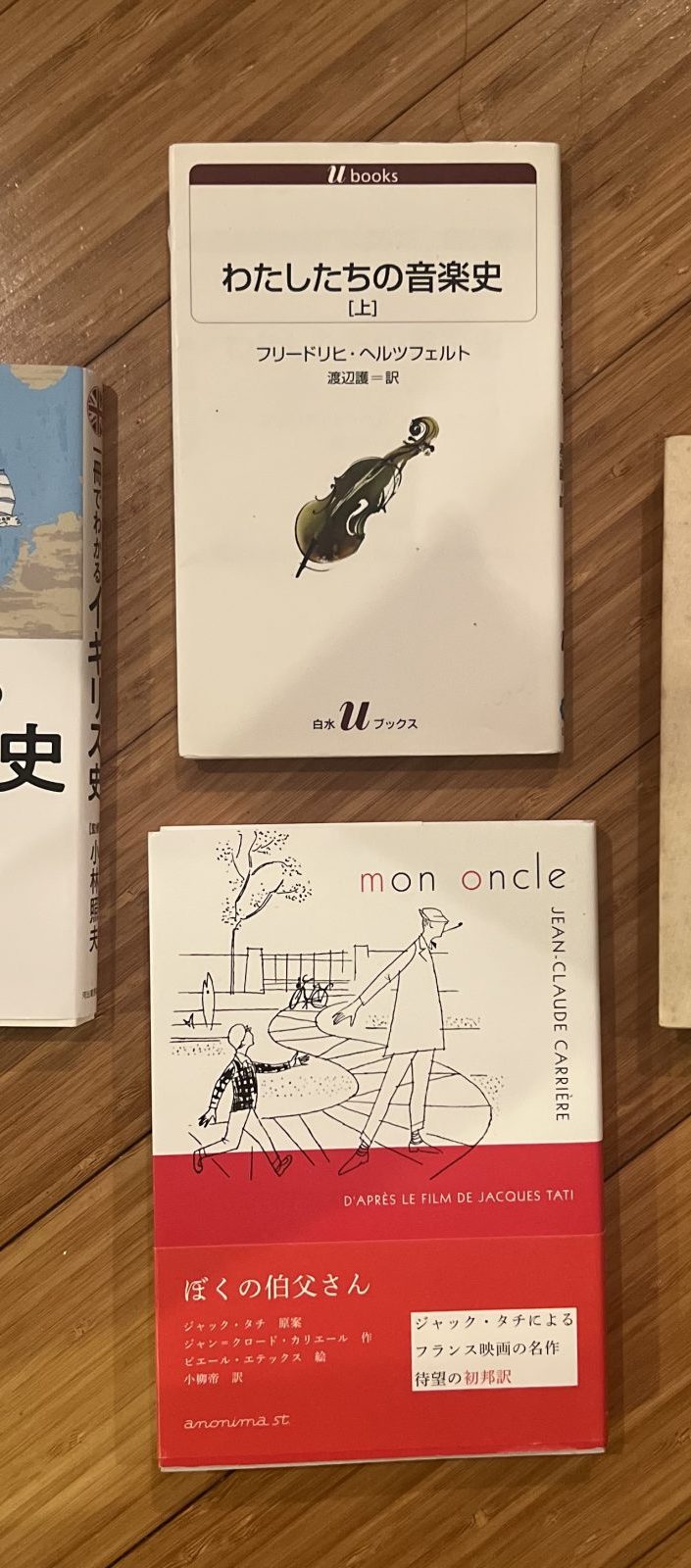

★ 一冊でわかるイギリス史 小林照夫監修

もう少し小さい文字でタイトルを書いてくれたらよかったのに8m先くらいからも見えます。もっと歴史の授業真面目に聞いておけばよかったと、年々後悔しきり。それは音楽、美術、文学、家具、あらゆるものが絶対にその歴史背景と切りはなせないからで、自分が好きなものは、辿って辿っていくと何かと何かが一緒なんじゃないかとか、違う分野でもその時代同じことを感じていた人のものをいいと思ってるんじゃないかと、気になって仕方ないのです。

それで、一冊でわかる世界史ダイジェスト版!のようなものをよく買っていたのですが、あれは結局「見る」気にならないので、「読む」ことにいたしました。

読む場合、どうしても上から下に、みぎから左に文字が並び、ダイジェスト版の方がマップがわかりやすい感じがしますが、結局自分の頭に入らないとマップができないことを48歳にして理解しました。

この「一冊でわかる」は、いろんな国があるのですが、まずはイギリスから手を出してみました。さて、その心は、、ご想像ください。

でもまだ8世紀くらいのところにいます。

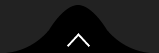

★ わたしたちの音楽史 フリードリヒ・ヘルツフェルト 渡辺護訳

この本は多分15年くらい前に書店の平置きにあったのを買ったのですが、ページを開いては寝落ちを繰り返していました。、、、が、ポッドキャストで、音楽ライターの飯田有抄さんや音楽プロデューサーの岡野さんとお話しして、バロック音楽についてや、調整のある音楽、無調の音楽についてなどお話しいただいてから、するするするっとはいってきました。

私たちが聴いている音楽の多くが17世紀以降のものが主流なわけですが、その前だって当然あったわけで、遡っていって楽譜が残っていない時代のものは今では聞く術がないけれど、それでもどんどん発展していって、今こうして膨大なコンテンツから日々選んで聞いているものも、その前の時代のものからインスピレーション働かせたりあるいは時代を反映したりしているわけで、人間がいたところに音楽があったと思うと、それだけでロマンがあるなぁ!痺れます。

この本は、訳も小難しくないし、おそらく原文も、割とわかりやすい文章なので、専門的なことがわからなくても読めると思います。まだ上巻の半ばですが。

歴史って人の歩みであって、今から見ても天と地ほど離れた感覚はないと思うので、年々面白いんです。

★ ぼくの伯父さん ジャック・タチ原案 ジャン=クロード・カリエール作 小柳帝訳

フランス映画でジャック・タチ「ぼくの伯父さん」というのがありますよね。ファッション雑誌なんかだと必ず誰かがオススメしていて、きっと洒落た映画なんだろうと思います。つまりまだ観てないのですが、この本の佇まいにちょっと惹かれて買いました。2022年刊行ですが、初邦訳だそうです。映画は確か1960年ごろでしたか。

子供の頃、岩波の児童書でドイツのエーリヒ・ケストナー「エミールと探偵たち」「点子ちゃんとアントン」「ふたごのロッテ」とか、チェコのカレル・チャぺックの「長い長いお医者さんの話」「長い長い郵便屋さんの話」が好きだった(ドリトル先生にはあまりはまらなかった)ので、それのフランス版なのかな〜と、手に取ってみました。ぼくの伯父さんの方が大人向けな感じ。こういう本も、当時の習慣みたいなのが垣間見えて今はそういうのが面白いなあ。

★ 噴版 悪魔の辞典

安藤光雅/なだいなだ/日高敏隆/別役実/横田順彌

非常にウィットに富んだ本ですよ。

その証拠に最後から2番目の言葉が【若さ】なんですが、これの解説を、日高さん(動物行動学者)は「『悪魔の辞典』を買って読んでみようと思うこと。」と書いています。笑 私がこの本を手にしたのは「若さ」故か!?

一つ一つの言葉に対して上の5人の方々が、それぞれに言葉の解説をしてます。

ページを開いても開いてもずっと抱腹絶倒ものですが、オーディオに関係する【耳】について、安野光雅さんは「きこえてくる音はきかず、きこえてこない音を聞こうとする、非常に高度の制御能力を供えた、生物の受信装置」笑笑笑!

オーディオでは聞こえてくるものを信じて聴こうと思います!

この他、超速で読んで登場人物の名前をほとんど覚えていない「鬼滅の刃」、友達の子供からダメ出しもらいまくりで、読みなおしています。

(竹田)